除了这两类领域——我们大致可以称其为公共领域和专业领域——还存在着伴随着知识商品化、市场化而产生的一个思想\知识经济领域,即知识生产与消费的市场经济。这个领域更多地受到纯粹市场化的生产与消费规律的调节。比如,现代大众传媒的收视率、收听率或者订阅率,对于很多“媒体知识分子”是绝对的权杖。有些人一旦被传媒受众抛弃,其市场价值就会呈现下跌态势,而为理性的媒体经济所抛弃。

总的来看,上述三种规制思想、知识市场的方式,看上去都不是那么靠谱。市场知识分子有时靠炒作、丑闻、八卦等吸引眼球就能赚钱,“眼球经济”此类现象屡见不鲜。另外,有些专家在专业领域犯错误,往往也得到免责的豁免权。比如,索维尔的同行、赫赫有名的经济学家加尔布雷斯的很多预测,结果证明都是错误的,但是其错误言论似乎并未受到惩罚,其学术声望似乎也没有受到损害。

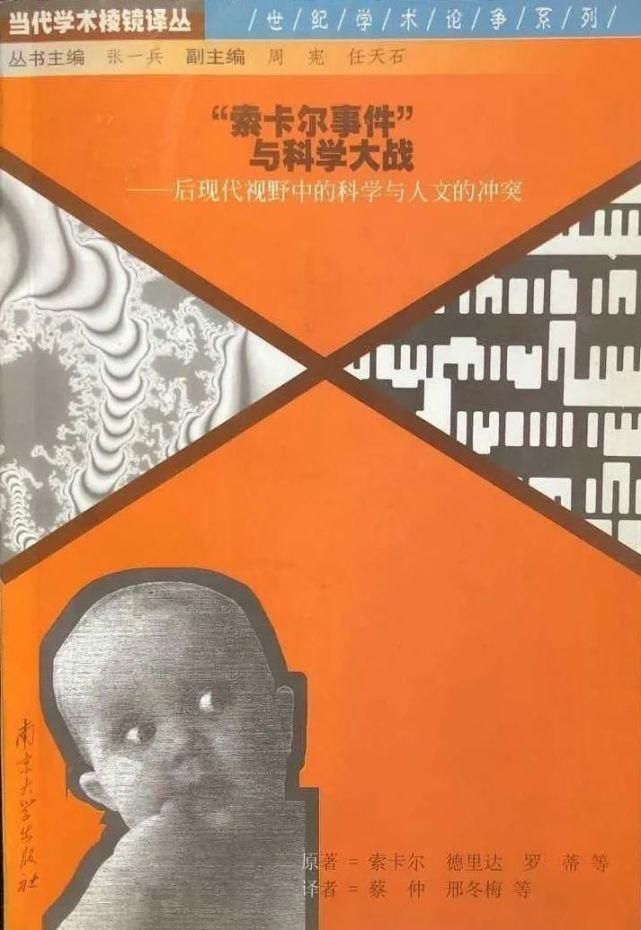

事实上,即便在专业领域,因为体制惰性、意识形态派性以及小集团主义等原因,犯错的学术知识分子一般也很少受到惩罚,比如上个世纪九十年代因“索卡尔”事件而声名狼藉的某些学者,至今仍然活跃于美国主流学术圈内。学术制度的自我纠错、自我净化机制,并不如理想主义者设想得那样运作有效、出手迅捷。

文章插图

越出专业领域、进入公共领域发言的“公共知识分子”,索维尔在书中也着墨颇多。他尤其针砭了声名显赫的专家越出自己的专业领域而发表的大量“非专业”或“公共”言论的现象——其中很多言论今天听起来其幼稚愚蠢的程度令人咋舌。比如在“二战”爆发的前夜,罗素主张废掉英国的陆海空三军;萧伯纳认为希特勒着手管理的欧洲可以让他安心入眠,而责怪美国人“过于畏惧独裁者”。

这类越出了知识分子专业领域的言论,诚如波斯纳冷嘲热讽的那样,并不比报头刊尾的读者来信或者街谈巷议的大众闲谈更具备“知识含量”,却因为这些知识分子的“名人效应”,往往具备放大了的社会影响力。

波斯纳在其《公共知识分子:衰落之研究》一书中,对于公共知识分子错漏连连的“胡言乱语”做了经济学式的分析。他的核心观点是,当前社会中活跃的公共知识分子大多是学院教师(拥有博士学位、终身教职),多为专业领域内的狭隘专家和职业保障无虞者。他们在公共领域内的“胡言乱语”,一般不会影响其职业保障(不会因此而失去终身教职),公共知识分子在公共领域的退出成本极低,从而导致其提供的公共知识产品质量缺乏保障。通俗地说,就是“说错了也没啥”,因此就“随便说”。

在这里,权力与责任是不对等的。观念知识分子在思想市场、观念市场上成为拥有特权的卖家,却缺乏制约其话语权/市场统治权的对等机制,因此,我们可以看到,许多理论、言论被现实颠覆的观念知识分子,其言论仍在流传,拥趸仍然存在,其观念的铁蹄,仍然在很多人的头脑中“跑马圈地”。

市场机制、专业机制和公共责任伦理机制均告失效,使得知识分子的苛责问题显得困难重重。

文章插图

历史地看,拥有语言、知识、观念、技术等符号化资源优势及特权的知识分子,其社会历史角色和地位,经历了显著的变化——从巫师到祭司,从丧事操办者到儒生,从主教、廷臣到公务员,从贵族科学家到科学院、大学实验室里的研究员,从教士到大学教师、新闻采访人员,从发明家到跨国公司研发总部的工程师……而对于知识分子的社会分析与反省,也不乏振聋发聩或妙趣横生的研究。

比如,德国学者马克斯·韦伯看到了现代专家与知识分子必然“弃圣绝贤”(祛魅)的趋势后,深感知识分子的社会责任无地可依,曾经悲叹“专家没有灵魂”。英国学者哈耶克认为现代知识分子唯科学主义的“理性自负”倾向,是制造20世纪诸多浩劫的内在思想诱因。法国学者雷蒙·阿隆激烈地攻击法国激进知识分子服膺的意识形态纯属“鸦片”——这些人对于民主制度的缺点毫不容情,对滔天大罪却态度宽容。英国学者鲍曼认为“后现代”知识分子已经从社会的“立法者”变成了“阐释者”,虽然仍然掌握着解释价值的话语权,但已经失去了“立法者”的权威。索维尔此书,可谓在此知识分子批判系列中又添上了浓墨重彩的一笔。

- 韩慧英|见证南北文化交融 山西文水“采茶调”的前世今生

- 周易|让日常生活美起来|隐于市的“江湖人”,午休一小时仗剑走天涯

- 中国人|东西问丨文明根性特别策划(三)之七:杨庆中:包容如何融入中国人的血脉?

- 猪肝|甘甜不上火,护肝又滋补——和“红嘴绿鹦哥”一起迎接初春的暖阳吧!

- 欢团|晨读 | 欢团圆子

- 丸子|这是菜市场“最脏”的3种菜,再便宜也不要买,你却天天端上桌

- 辛丽丽: 中国式的浪漫给了我无尽的灵感和震撼|名家谈开幕式 | 开幕式

- eszter|妈妈每周带女儿摘野菜 并利用找到的食材做饭

- 鸡舍|可生食鸡蛋成消费"新宠",它真的安全卫生吗?

- 中老年人|这种生活中最常见的食物,竟然会加速衰老?!